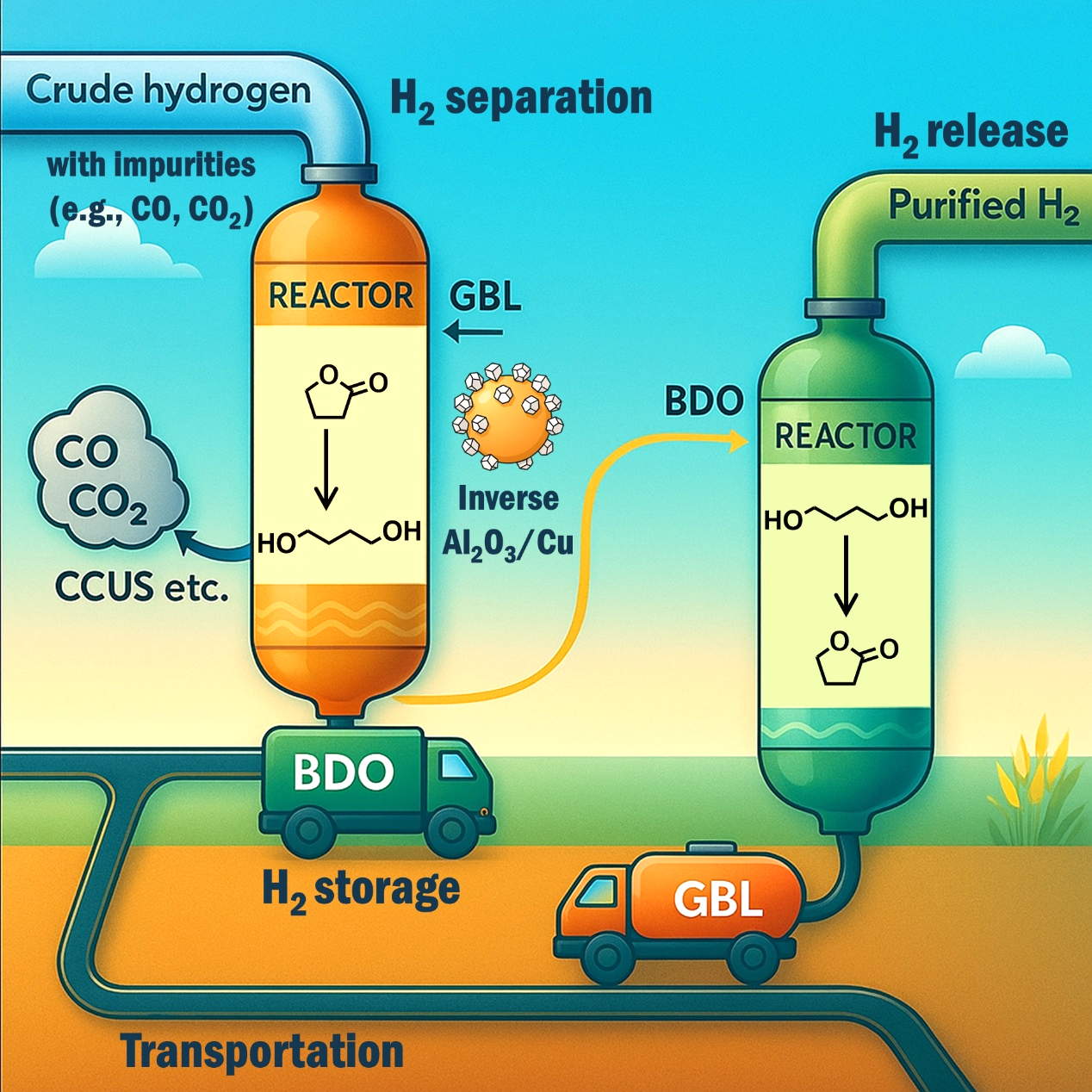

图1.精准调控催化性能和反应流程,实现粗氢分离与储存一体化

氢能是未来能源转型的关键。目前,全球年产9500多万吨氢气,其中95%以上仍然来自煤炭、天然气和生物质等碳基资源的重整转化,中国年产氢气3300万吨以上。此外,全球钢铁、化工等行业副产氢约990万吨,中国占约460万吨。根据来源不同,这些工业副产氢往往伴生大量CO和CO2等杂质。由于现有分离与储运技术的限制,大量宝贵的副产氢被作为燃料,未能得到高效的资源化利用。因此,基于工业副产氢的优化利用,发展高效、低成本的氢气分离、纯化与储运技术对于我国基于“低碳绿色”的工业流程重构具有重要的战略意义和广阔的应用前景。

近年来,朱义峰和包信和团队通过发展微毫秒分辨XAS-IR联用谱学、吸附/反应-微量热方法及瞬变动力学分析,实现了对表界面活性结构和反应物种的灵敏动态表征(Sci. China Chem2024, 67, 1545; Sci. China Chem. 2025, 68, 2892);结合瞬变动力学-红外和瞬变动力学-质谱分析,揭示了催化剂上H2解离活化物种的动态演变,阐明了不同氧化物结构与H2/COx选择解离能力的调控规律(Nat. Commun. 2024, 15, 540; ChemCatChem2024, 16, e202401421)。相关成果为H2选择性活化研究奠定了坚实基础。

近期,朱义峰和包信和团队联合北京大学马丁教授,开发出基于γ-丁内酯(GBL)/1,4-丁二醇(BDO)循环体系的氢气分离-储运一体化技术(图1),通过调控粗氢中H2的选择性活化,将粗氢气中的H2以催化加氢的方式直接储存到BDO分子中,再经过高选择性脱氢释放高纯氢气,能够实现H2的一步分离与储存,并成功地将催化加氢反应对COx的耐受性从小于2%的文献水平提高到50%以上(图2)。7月10日,相关成果以A catalytic cycle that enables crude hydrogen separation, storage and transportation为题,发表于Nature Energy期刊。

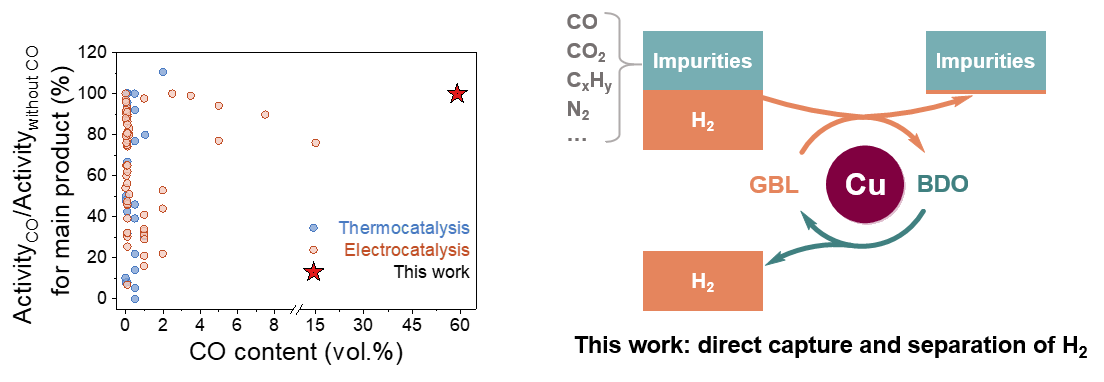

图2.突破高浓度COx杂质的耐受限制,通过耐杂质催化加氢从粗氢中直接捕获H2,再通过高选择性脱氢得到高纯氢。

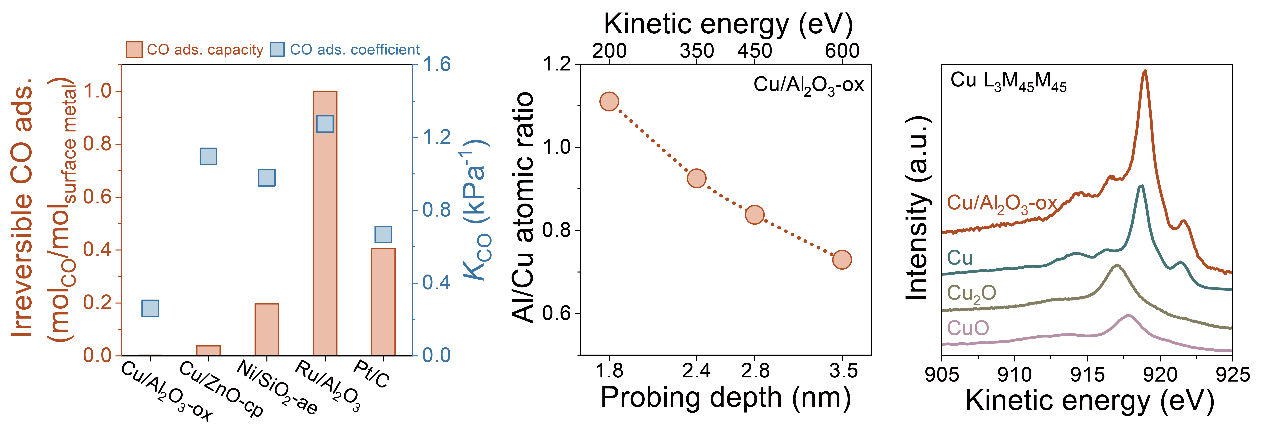

该技术的核心是反相Al2O3/Cu催化剂的创制。该催化剂兼具高效加氢能力与弱COx吸附特性,可在不牺牲加氢活性的条件下,大幅提高COx毒物的耐受能力。在170 oC、COx浓度超过50%的条件下,该催化剂仍能保持与纯氢气氛相当的GBL加氢性能(图2)。通过XPS深度剖析证实,少量的Al2O3在还原后的Cu表面富集,以结构助剂的形式维持Cu纳米颗粒的高分散,同时因Al2O3与Cu的弱相互作用导致Cu+难以形成,从而显著降低了COx吸附的能力(图3)。此外,该过程规避了传统铜基催化剂的甲醇合成温区,有效降低了COx加氢副反应。难能可贵的是,在相同的催化剂和相近的反应条件下,生成的富氢BDO分子可高选择性催化脱氢过程,释放出不含COx杂质的高纯氢气,直接满足燃料电池要求。

图 3催化剂的耐CO机理及结构表征。(a)反应温度下的静态吸附揭示Al2O3/Cu催化剂上不可逆吸附CO量极低;(b)催化剂表面近区元素深度剖析揭示反相Al2O3/Cu结构;(c) Cu俄歇电子谱揭示Cu主要以金属态存在。

与传统工艺相比,该技术实现粗氢高效分离、储存和释放工艺流程的大幅度简化,建立了工业粗氢资源高值化利用的新模式。技术经济分析表明,在粗氢分离、焦炉煤气与工业副产气提氢、分离-储氢一体化等领域展现出显著优势。在当前绿氢尚未具备完全成本竞争力、基础设施尚不完善的背景下,该工作以传统粗氢资源为基础,构建向绿氢转型过程的氢能体系,具备广阔的产业化前景。目前,团队已完成催化剂公斤级放大及稳定性实验,并与企业洽谈进一步的工业示范。

本工作得到了“催化科学”重点研发计划、国家自然科学基金委面上项目、上海科委面上项目等支持,以及上海同步辐射光源BL02B、BL05U、BL06B研究线站的表征支持。论文通讯作者为91直播-美女直播-性爱直播 、未来能源高等研究院的朱义峰青年研究员和北京大学91直播 与分子工程学院马丁教授。

论文链接://www.nature.com/articles/s41560-025-01806-9